Isidoro Cabrera nació el 2 de Enero de 1880, durante el segundo gobierno del general Guzmán Blanco, en la casa identificada con el número 2 entre las esquinas de Teñidero y Chimborazo, parroquia La Candelaria. Era hijo de Victorino Cabrera, de origen canario, de quien heredó la profesión de cochero a la que se dedicó desde 1911, fecha que data su licencia.

Elaborado por: Expedición Andina C.A. (Fabrica artesanal venezolana de equipos de montañismo, 2019)

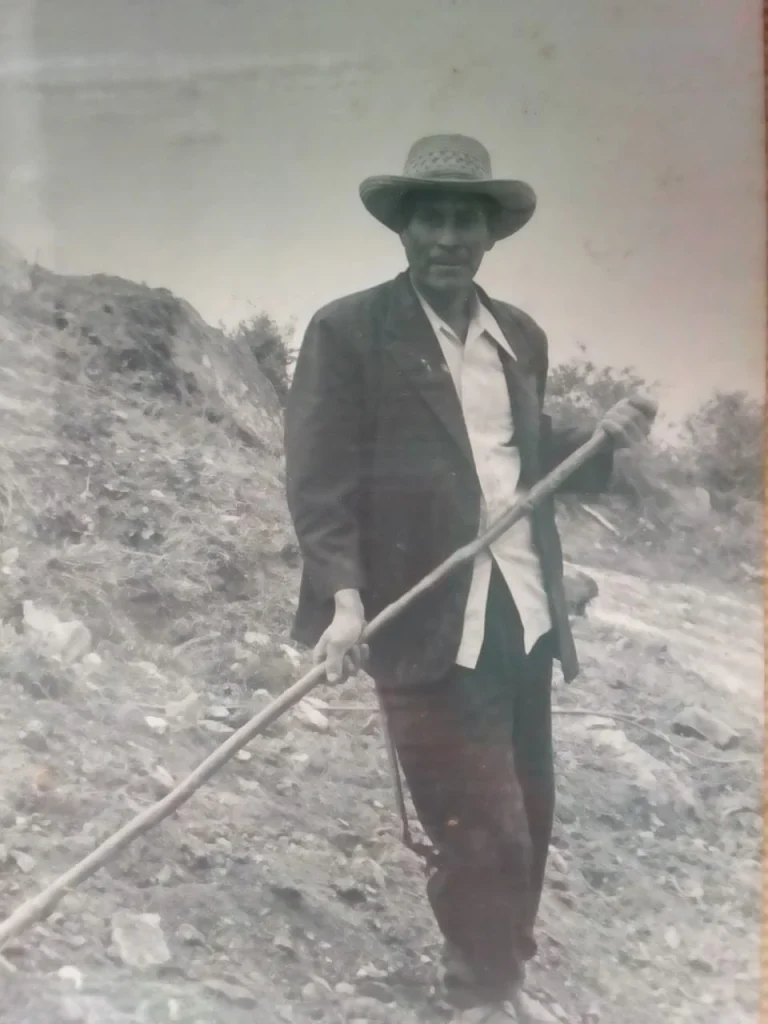

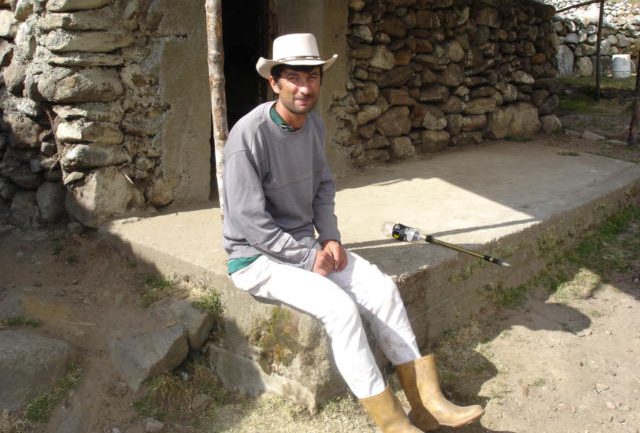

Se han realizado dos encuentros de arrieros en la década del 2000 al 2010 en los pueblos del Sur del estado Mérida con el lema “Arrieros somos y en el camino andamos”. Se trata de un duro trabajo que se trasmite de generación a generación, hombres valientes e incansables que se conocen todos los caminos de las montañas y van con mulas de día y de noche sin parar hasta que llegan a su destino. Son impetuosos y tenaces porque aguantan la lluvia y el sol y vencen los caminos difíciles, pero además son “evalentonados” ósea que no tienen miedo a los fantasmas y aparecidos que salen en los cruces del camino y siguen recorriendo las distancias con sus mulas entrelazando oraciones para no caer en el juego que le tienden los duendes que se ocultan en los resquicios del monte.

Los arrieros desarrollan el oído respecto al sonido, chasquido, pitadas y golpeteo que va oyendo por el camino al remontar la jornada con sus mulas, en medio del silencio de las montañas atrae el ruido ahogado y acompasado de los cascos de las mulas cuando repiquetean y redoblan el paso sobre las peñas del camino. Se puede oír como el sonido se va transformando en una melodía de variadas tonalidades que se acompañan con el estrépito del viento. Si la música es buena quiere decir que las mulas van a buen paso, y si la música es dolorida o temblorosa quiere decir que no tienen buen ritmo o buen paso y hay que ir con cuidado, pues las mulas van a tardar más y es probable pasar la noche en medio del camino sólito y expuesto a un resfrió por el frió, aunque ellos llevan su contra y un bebedizo al que le llaman “aliviadero de penas”. Nunca les falta la cejetica de chimo en el bolsillo, pues este les ayuda a mantenerse calentitos. Así, van por el camino escupiendo y escupiendo porque también los escupitajos que dejan atrás no sólo espantan los malos bichos, como los alacranes, sino las malas energías. Cuando pasaba algún contratiempo, se descargan las mulas para que descansen y agarran un frailejón para hacerse una camita y ahí dormir. Al amanecer vuelve a montar la carga, come una arepa de trigo con panela y sigue su ruta hacia el próximo apostadero

Antes el arreo servía para transportar mercancía, sobretodo productos agrícolas, desde los pueblos a la ciudad o entre pueblos y venderla, o para cambiarla por otros productos, también de orden agrícola como por ejemplo harina de trigo por panela, que se producen en distintos pisos climáticos. Hoy en día el arreo es más usado para transportar las cargas de los turistas o a los mismos turistas entre los pueblos, así los viajes de los arrieros que eran de días se transformaron en viajes de horas mejor pagados.

Para los siglos XIX y XX tuvieron relación de comercio con tres centros importantes en el estado Mérida: Mérida, Ejido y Tabay, llegando arrieros de todos los caminos de montañas. Surgen los tecnólogos populares que confeccionaban las alforjas exclusivas para transportar diversos alimentos y en el caso del teleférico para transportar materiales muy pesados y necesarios para la construcción. Los arrieros son honestos comerciantes, pues nunca se teme en contratar a quienes lleven sus bultos sin faltarles nada, donde su palabra es ley sagrada. (Fuente: Los Nevados cuenta su historia. “A los que ya no están para contarla”. Nelson Morales compilador. ULA, 2011. Pg 87 a 97.). En los estados Trujillo y Táchira los arrieros, también tuvieron centros importantes de comercio.

Acerca del montañista y el arriero, cabe señalar que es el gran aliado del excursionista en las montañas al guiar y transportar los implementos necesarios para escalar las cumbres más altas. Son conocedores del clima y sus inclemencias, y facilitan mucho el traslado de equipos pesados, ya que al ser trasladados por el montañistas, su capacidad física se expone a un menor rendimiento al momento de hacer la cumbre. Es muy común que el arriero y el montañista establezcan una relación de amistad e interés en los objetivos de ambos en la montaña. Cada región montañosa tiene sus arrieros particulares y sus animales de carga particulares: mulas, caballos, burros, yamas, perros, yaks. Siempre están presentes en la logística de los montañistas y excursionistas de las regiones montañosas. A principios del siglo XX en Mérida fueron además de arrieros, guías naturales de las cinco águilas blancas.

En los pasados días escribía en Facebook que los historiadores se encontraban en deuda con el interesante tema de los arrieros en el pasado caraqueño, puesto que en otras localidades como en los Llanos, por ejemplo, ello ha sido abordado por académicos y cronistas con ensayos y artículos más o menos enjundiosos.1 En nuestro caso sólo de forma tangencial o anecdótica ha tenido cabida el caso de los arrieros, pero nunca de una forma sistemática y metódica que dé cuenta de la impronta o papel que tuvo, en nuestro pasado lejano y próximo, los arrieros junto a sus arrias de mulas y burros en el aprovisionamiento de los renglones agrícolas y pecuarios para garantizar el abastecimiento de la ciudad de Caracas y así preservar la sobrevivencia de los caraqueños.

Existe una diferencia abismal entre lo que encontramos en las fuentes históricas de las más diversas procedencias que atestiguan la presencia e importancia de los arrieros para la ciudad de Caracas, con lo que de ello nos revela la historiografía cuando trata específicamente sobre los asuntos históricos de la ciudad. En este último caso el saldo o balance es prácticamente nulo, y probablemente lo único digno de mención, sería el libro de Manuel Rafael Rivero, titulado Camino a la Mar. En el nada se dice de quienes trajinaron cotidianamente la quebradiza y abismal ruta trazada por el hombre y los elementos durante los periodos pre e indo hispánico, y que conocemos como El Cerro El Ávila que sustituyó su ancestral topónimo indígena de Guaraira Repano (Sierra Grande). También debería mencionar lo dicho por Juan Manuel Cagigal, que insistía en afirmar que esa senda sólo servía para sofocar y matar las mulas de los arrieros por el excesivo esfuerzo a que eran sometidas para el trasegó de mercancías o bienes para Caracas proveniente del Puerto de La Guaira.

Etimológicamente el arriero es aquel que conduce un arreo que está constituido por unas nueve o más mulas o burros, cuya ristra era encabezada por una campanera, llamada de esta manera por llevar una campanita para que sirviera de orientación al resto de los jumentos. Por lo demás esta campanera, invariablemente, era una mula inteligente cargada no solo de pesadas mercancías, sino de una amplia experiencia para solventar los obstáculos imprevistos en el camino. En cuanto al oficio de arriero, puede decirse que venía en alguna medida acompañado de cierta especialización; aparte de los criadores de mulas que producían grandes beneficios económicos, existía el capataz de arreo quien era que coordinaba la operación del jornal que podía reclamar días dependiendo las distancias a recorrer; también se encontraba el sabanero, cuya función era alimentar a los animales; el cargador por su parte, era el responsable de asegurar la mercancía como además la carga y descarga de esta; por último encontramos al atajador responsable que no se desbarrancara o perdiera ninguna mula, aunque la campanera hacía lo propio, al servir como un controlador de camino, pues iba y venía con su “piloto automático” encendido. Ha de suponerse que el arriero y sus asistentes, usaban sus cabalgaduras y según su procedencia, entonaban coplas y canciones para achicar las distancias. Cada animal tenía desde luego su nombre propio y pintoresco que obedecía por lo general a alguna característica del animal: Tragaleguas, Rucia, Terca, Mis amores, La Negra, El Sabio, El Chupeta, El Trompeta, Tatequieto, entre otros apodos. Debe quedar en claro que algunos arrieros trabajan en total independencia, quiere decir que las mulas y burros eran de su propiedad y no de un tercero que por lo general era criador como los que se encontraban radicados en Tácata y Ocumare, sin mencionar los más distantes en la ruta a los valles de Aragua y los Llanos propiamente dichos, donde se reproducían por cientos de miles estos animales en condiciones salvajes o realengas.

Huelga decir que en los pueblos indígenas no existió el oficio de arriero por no usar animales de carga. Sin embargo, en las llamadas Leyes de India se autorizó para que pudieran ejercer tal actividad. Fueron las mulas descendientes del cruce de una yegua y un burro, la más utilizadas por los españoles y después criollos para conformar las arrias. La preferencia obedecía a la docilidad, fuerza y resistencia de estos infatigables “híbridos” que podían prestar servicio por unos quince años. La cría de mulas, mulos y burros fue intensiva en los Llanos y Valles de Aragua, como quedó dicho, al punto de convertirse en un verdadero estímulo para el contrabando de extracción de mulas hacia las islas del Caribe donde escaseaban y por tanto se cotizaban siempre en alza; es por ello que el traslado ilegal de estos indispensables animales de carga de su lugar de cría a otras regiones del país como la oriental, fue constante y en cierta medida incrementó el lucrativo e ilegal negocio de la venta del ganado mular en pie.2

Con el establecimiento de Santiago de León de Caracas por Diego de Losada el 25 de julio de 1567, sobrevino la presencia del indispensable oficio de los arrieros y el trabajo de las mulas y los jumentos en las incipientes actividades agrícolas de la precaria población. El trabajo de la tierra sustituyó rápidamente la búsqueda frenética de yacimientos de oro al agotarse el codiciado metal. El cultivo del trigo se convirtió entonces en el primer estribo de la economía sustentable y excedentaria de Caracas, de modo que podía cubrir cierta necesidad de este renglón en el mercado interprovincial e incluso fuera del territorio venezolano al exportarlo a otras latitudes. Es allí donde entra en escena los arrieros para el transporte de harina necesaria en la confección de panes y bizcochos, esto último por lo regular para las tripulaciones de las embarcaciones que debían surcar los océanos en su ida de vuelta a España. Los arrieros fueron al principio los propios encomenderos, y en su defecto, los indios que estaban a su cuidado en las haciendas de su propiedad en el valle de Caracas. La siembra del trigo trajo aparejado la necesidad de los animales de tiro o carga como las mulas, que eran utilizadas no solamente en las arrias de transporte de harina por los fangosos caminos, también junto a los burros para mover las grandes piedras de moliendas de las haciendas, cuando la fuerza hidráulica de los ríos Catuche, Caruata y Anauco bajaban su caudal en el verano y no tenían la suficiente fuerza para movilizarlas. Es entre paréntesis, un misterio egipcio, saber cómo los españoles fabricaron estas grandes piedras de moler, pues debieron confeccionarlas in situ en el propio valle que disponía de canteras. Lo único “genial” que se nos ocurre al respecto, es que residían para entonces en Caracas expertos pedreros, aunque de este oficio se mencione escasamente su existencia en las fuentes históricas de primer orden como los libros de acuerdo del Ayuntamiento caraqueño, los de la Real Hacienda y las escribanías públicas donde se asentaban los contratos para la enseñanza de los oficios manuales o los términos de algún trabajo específico entre un artesano y el interesado.

Al extinguirse el sistema de encomiendas a mediados del siglo XVII aproximadamente, el oficio de arrieros experimenta en cambio cualitativo en el sentido que desaparece la figura del arriero encomendero, para ceder el puesto a particulares que podían ser criadores de mulas y borricos, o persona independiente que poseía su propia “flota” Esto no quiere decir que de las haciendas localizadas en la periferia de Caracas, no tuvieran su servicio de transporte al momento de introducir sus productos en la ciudad. Lo que tratamos de precisar es la existencia de arrieros independientes desde mediados del siglo XVII y de cuyo trabajo se ganaban el sustento diario para abastecer de alimentos y otros géneros el mercado de la ciudad, trajinando o trasegando bienes de consumo desde los centros de producción agrícola o pecuario desperdigados en la geografía de toda la extensa o dilatada provincia de Caracas. Los pueblos periféricos de El Valle, La Vega, Antímano, Las Adjuntas, Chacao, Baruta, El Hatillo y Petare, venían a servir entonces de una suerte de granero en la producción de géneros alimenticios que reclamaba el estómago de la hambrienta ciudad. El mercado principal, donde iban a parar las incontables recuas y arrieros muy de madrugada, era desde luego la Plaza Mayor que sirvió de mercado de la ciudad desde su fundación hasta bien entrado el siglo XIX cuando se derribaron las arcadas construidas por orden del terrible y cruento Gobernador Felipe Ricardos en 1753. También fue negocio de arrieros el ir abasteciendo las bodegas y pulperías que estaban dentro y fuera de la ciudad distribuidas a lo largo de los polvorientos caminos entre pueblo y pueblo.

Las cargas de los arrieros no sólo eran portadoras de géneros agrícolas para el consumo, también y desde 1728 cuando la compañía Guipuzcoana inicia operaciones con la colonia venezolana, los caraqueños comunes como los adinerados mantuanos, se ven maravillados con productos importados por la mencionada empresa comercial. Extraordinarios caldos de vinos de todas las variedades, jamones en todas sus formas, conservas, dulces y encurtidos, quesos de Flandes, gran variedad de granos, harinas, etc. Al igual que la entrada de los libros prohibidos de la Ilustración, también vanidades como las diversas y costosas telas y todo el ajuar para la confección de vestidos que estimularon el trabajo de los sastres; armas, prendas de bisuterías, utensilios de labranza, objetos suntuosos o de boato para decorar las mansiones mantuanas caraqueñas, en fin todo aquello que sincronizaba, por así decir, la apacible Santiago de León de Caracas con los más exquisitos gustos de boga en la lejana e envidiada Metrópolis y parte del resto de Europa. Por cierto, existen trabajos documentados que el padre de El Libertador, el coronel Juan Vicente Bolívar, incrementó sus ya subidos caudales con el negocio de la importación de muchas de las mercancías antes señaladas para comerciarlas en Caracas. El asunto se contrae a que, prevalido de su condición de oficial real de La Guaira, podía burlar los controles de registros de la Guipuzcoana, metiendo “gato por liebre” es decir, cambiaba los rubros de calidad bajo otros rústicos géneros quedándose entonces con buenas ganancias que resultaba de la diferencia de costo.3

Ya en el curso del Siglo de Las Luces (XVIII) los arrieros se ganaron un puesto en las ordenanzas municipales que estaban siendo elaboradas con muchísima lentitud por el Ayuntamiento caraqueño desde mediados de esa centuria4. Los resultados solo se conocerán parcialmente en 1804 cuando la Real Audiencia asuma revisarlas bajo la aguda lupa de Miguel José Sanz. Aunque el cuerpo de estas ordenanzas se perdió y nunca fue aprobado, sabemos que se legisló en el tema de los arrieros tratando de regular su actividad desempeñada sin normas o reglas claras. En este sentido, se impuso horarios para la entrada, salida y permanencia en la ciudad; el tránsito de recuas debería ser conducido bajo ciertas reglas a propósito de que no dañaran el pavimento de las calles; fueron prudentes al señalar cuales eran los lugares de pastoreo para la alimentación y aseo de las recuas. También incluía el pago de un arancel en las alcabalas situadas en los caminos principales de la ciudad, como también el de prohibírsele vender sus productos antes de entrar a Caracas, pues ello creaba perjuicio a los vecinos en el entendido que se incrementaban los precios de los productos debido a esa práctica de comprar barato en los caminos para vender más caro en el mercado público y las pulperías. Se dice que fueron en esas alcabalas donde surgió el dicho de “bájate de la mula” para denotar el pago del impuesto de alcabala, lo que modernamente fue tomado como un acto de soborno o cobro de indebida comisión. La última alcabala colonial que había quedado en pie como símbolo de ese régimen, fue la ubicada en La Puerta de Caracas de La Pastora, pues en 1876 se ordenó quitar la barrera que servía de obstáculo para controlar el tráfico de personas y animales proveniente de La Guaira por el mal llamado camino de Los españoles.

Es comprensible que una actividad tan longeva haya dejado en el hablar popular algunas sentencias como la ya citada con anterioridad, pero existen otras que quedaron prendadas del habla popular aun cuando el oficio del arriero se haya extinguido. Entre otras habría que indicar: “Burro amarrado, leña segura”, “Más terco que una mula”, “Una cosa piensa el burro y otra quien lo arrea”; “A la corta o a la larga cae el burro con la carga”, “Hombre casado, burro domado”, etc. Quizás la más practicada sea la que reza: “La hora del burro”, pues se trata de una expresión que con mucha ironía los caraqueños denominaban la siesta que religiosamente hacían entre las 12 y las 2 de la tarde y que llegó a practicarse hasta bien entrado el siglo XX. Muchos testimonios de viajeros que escribieron sobre la ciudad, se sorprendían de esta rara costumbre que dejaba a Caracas como un pueblo de fantasmas durante las señaladas horas del día. En el renglón de las anécdotas no podría faltar la presencia de los calumniados jumentos. Una de ellas está referida al Gral. Guzmán Blanco, quien ostentado la presidencia hubo de ir al pueblo de Antímano a inaugurar unas obras públicas de su gobierno y cuando el jefe civil leía su discurso, el intenso rebuznar de un burro hizo prorrumpir al Gral. Guzmán Blanco: ¡Callen a ese burro! …, y el orador de inmediato preguntó: - Quien Yo, - respondiendo el Ilustre Americano, ¡No el otro! … Podemos además referir la anécdota del Gral. Gómez quien en una conversación con el embajador norteamericano Preston McGoodwin, que lo quería persuadir en 1917 a que entrara en la 1ra. Guerra Mundial declarándole la guerra a Alemania, la respuesta del zamarro dictador fue: “En pleitos de burros, no se meten los pollinos”. Otra que tal vez se repitió muchas veces es cuando el sanguinario Gobernador Moxó, en 1815 por escasez de carne vacuna en Caracas, decretó el consumo de carne de burro; lo mismo ocurrió más de un siglo después (1950) cuando un italiano en Petare tenía un matadero de jumentos y vendía su apreciada carne deleitando el paladar de los caraqueños, que para disimular expresaron ¡asco!… cuando se conoció la noticia. Por último, existe el cuento del tesoro de Monteverde, quien, al huir de Caracas en 1813 con una carga de oro a lomo de mulas, una de ellas se desbarrancó perdiéndose el preciado cargamento. Cuando se construían los túneles del sector de Boquerón de la autopista Caracas La Guaira a principios de los años cincuenta en tiempos del gobierno del Gral. Pérez Jiménez, la gente corrió al lugar en busca de los restos de la mula como señal de ubicación del tesoro del Gobernador y capitán General Domingo de Monteverde en 1813.

Los arrieros en Caracas también ocuparon su puesto en la historia política de la mano de Juan Francisco de León, cuando en 1733 se intentó aplicar una real cédula del 18 de agosto de ese año sobre arbitrios de propios; es decir, recursos extras para el Ayuntamiento que requería para financiar obras públicas. El punto era que tal disposición pechaba entre otros, a los arrieros y sus mil ochocientos sesenta y ocho mulas, algo que se consideró un abuso del Gobernador Martín Lardizábal y el propio Ayuntamiento de Caracas, quien se interesó en aplicar la medida impuesta desde la Metrópolis, pero a su instancia o petición. Pues Juan Francisco de León, hubo de paralizar el transporte de mulas y en consecuencia interrumpir el flujo no sólo del abasto de la ciudad, sino el valioso cacao que codiciaba la compañía Guipuzcoana. En estos términos nos refiere el evento Juan E. Montenegro, quien fue que sepamos el que escribió por primera vez este acontecimiento:

“Simplemente el Cabildo rechazaba los términos en que Juan Francisco de León pedía que se dejara sin efecto la Real Cédula del 28 de agosto de 1733, que establecía nuevos impuestos a la entrada de mulas, ganado, tabaco y otros productos a la ciudad de Caracas. Pero, como a la cabeza de los labradores y dueños de arrias, pasó [Juan F. de León] a la acción, deteniendo el tráfico de mulas, con la consiguiente parálisis del comercio del cacao (…) el cabildo accedió a pedir que se suspendiera la aplicación de la Real Cédula (…) Podemos afirmar que este fue el primer paro de transporte en la historia de nuestro país; y tuvo éxito al poner en seria dificultad el abastecimiento, cuyos alimentos se transportaban a lomo de mula de la ciudad “5

Que sepamos no se volverá a paralizar el transporte de los arrieros por razones políticas sino en 1920 en una protesta del transporte que contó con el apoyo de los carreteros, que si bien estaba dirigida desde San Fernando de Apure en contra del Ferrocarril de Venezuela, de alguna forma afectó a la capital, cuando ya languidecía el oficio del arriero, sin posibilidad de revertir el proceso, a consecuencia entre otras causas, de la aparición del automóvil y la integración geográfica del país por medio de una infraestructura vial compuesta de carreteras pavimentadas y los ferrocarriles del último tercio del siglo XIX.

Un último aspecto que deberíamos tratar, está relacionado con la aparición en Caracas de las carretas para el transporte de bienes y personas hacía de segunda mitad del siglo XIX, lo que de algún modo sirvió de aviso a los arrieros que se acercaba el fin de su estirpe. Desde luego que no se trata de una fecha exacta, pues podría referirme a la carroza enjaezada en la cual fue conducido Bolívar en su última visita a Caracas en 1827, desde la calle El Triunfo en la Plaza de Capuchinos hasta su casa de la esquina de Las Gradillas. Pero me refiero en todo caso a los carros de carga que comienzan a circular en la ciudad cerca del año ya indicado, pues desde entonces comenzaron a aparecer disposiciones municipales cobrando impuestos a los dueños de estos camastrones, que tras su pesado transitar dañaba el pavimento de las estrechas calles enlajadas de Caracas; también fue dispuesto la colocación de argollas en las aceras a fin de atar las bestias de carga de los arrieros cuando estos trasegaban o descargaban las mercancías a sus sitios de destino.

Desde la construcción del llamado camino carretero en 1846 en tiempos del presidente Soublette, entre el puerto de La Guaira y la ciudad de Caracas, una buena proporción de arrieros llamémoslos citadinos, comenzaron a darse a conocer como carreteros. Su oficio seguía siendo el mismo con la diferencia que ahora se hacía sobre ruedas propulsadas por las infatigables mulas, trasegando bienes de un lugar a otro siempre que lo permitieran los caminos carreteros que ya comenzaban a surcar los pueblos periféricos de la ciudad. Entre las cargas más peligrosas confiadas a estos carreteros, estaba el transporte de pólvora y dinamita desde el puerto de La Guaira a partir del año indicado de 1846. El tránsito de estos peligrosos explosivos fue intenso durante ese y los siguientes años, debido a que aparte del gobierno, los comerciantes privados radicados en Caracas tenían licencia para la importación y venta de este material en la ciudad. Debo repetir aquí los nombres de estos intrépidos o alocados trabajadores del transporte de pólvora, dinamita y armas de fuego a la ciudad de Caracas que pude localizar en una investigación sobre la historia de las armas y explosivos en Venezuela6 Se trataba de Miguel Hurosa, Ramón Cabrera, A. Castro, Vicente García, Francisco Mociné, Juan Díaz, Anselmo Pérez, Juan Torres y Domingo González.7 Esta fue sin lugar a dudas la carga más peligrosa que debieron trasportar los arrieros a todo lo largo de su historia, la cual venía almacenada en barriles, mochilas, cajas de madera y también en frascos. Ese material entonces se colocaba en la plataforma de esas carretas sin ninguna medida de seguridad, ya que hubo denuncias que sus conductores fumaban en el largo trayecto que separaba el puerto de La Guaira con la ciudad de Caracas. Todo este material era dejado en custodia tanto en el Polvorín de La Pastora como el Parque de Armas situado en la esquina de San Mauricio. Caracas en pocas palabras en esos tiempos, pendió de un hilo para que ocurriese una deflagración en cualquier momento. Lo más cercano a un riesgo para los arrieros con anterioridad, estuvo representado en 1806 cuando el Gobernador Guevara Vasconcelos, agrupó a estos trabajadores para formar una cuadrilla para movilizar material de guerra cuando el prócer Francisco de Miranda intentó derrocar al gobierno español con una invasión por mar a Venezuela. En ese entonces el estado de alarma, como se llamó entonces el operativo de Guevara Vasconcelos, no pasó de eso y fue desmontado todo el operativo tras el fracaso del precursor.

Con la inexorable desaparición del oficio de arriero en Caracas en el siglo XX hubo un intento de reinventarse. Se trató de la venta de productos alimenticios por las calles de la ciudad como los panes que elaboraban las diversas panaderías que vivían en una guerra sin cuartel; también y era practica más antigua, la presencia de los legendarios aguadores que trasportaban en barriles aguas para surtían a las casas necesitadas del líquido. También era muy pintoresco ver a burritos cargados de una inmensa bola de malojo que los hacia ver como un extraño y tropical animal, pues lo único visible eran las orejas y sus cuatro patas trajinando por las calles, pero especialmente en el mercado de San Jacinto. Los repartidores en burros fue una iluminación o epifanía del servicio “Delivery” en la ciudad de Caracas, unos ochenta años de antelación, pues los consumos iban a parar a las puertas de los satisfechos clientes que emitían la orden por el reciente servicio telefónico.

El epílogo de la historia de los arrieros en la ciudad de Caracas, probablemente se encuentre en el llamado sitio de El Polvorín, El Teque y La Trinidad en la parroquia de la Pastora, que desde mediados del siglo XVIII cuando menos venían siendo utilizados como potreros para el pastoreo de animales, especialmente las acémilas y jumentos de los arrieros. Se trataba de pequeñas sabanas que pertenecían a los ejidos de la ciudad siendo, por tanto, propiedad común administrados por el Ayuntamiento. Dichos potreros en 1839 le aparecieron supuestos propietarios que, usando prácticas delictivas, pretendieron apropiarse de dichos potreros creándole graves perjuicios a los arrieros, especialmente los que residían en los barrios situados en las localidades indicadas. Las protestas no se hicieron esperar y las denuncias terminaron en letra muerta en la corporación municipal que le transfirió el problema a la Diputación Provincial de Caracas que solo se reunía una vez al año. El drama generado en los arrieros es ciertamente cruel al tratarse de una confiscación de sus ancestrales derechos que comprometía gravemente la existencia del oficio de los arrieros y la sobrevivencia de las familias que dependían de esa actividad. En algunas de las líneas de la misiva donde se ventila la denuncia puede leerse:

“Demasiado notorio es que casi toda la población de La Pastora se compone de harrieros (sic) y amos de recuas que hacen y conservan el tráfico al puerto de La Guaira, y no es menos sabido que estas recuas no pueden permanecer encerradas en sus pesebres sin que también tengan el desahogo y auxilio de la sabana. Los arrieros del interior que conducen frutos a la capital y retornan los efectos de consumo en el país, no siempre pueden salir a la misma hora, si no que frecuentemente son obligados (…) a permanecer a tres o más días, y se les niega el auxilio de la sabana y sus pastos (…) Nosotros mismos mudaremos nuestros animales a otros lugares y el trabajo al puerto se extinguirá el gobierno no contará con el servicio que prestamos y todo quedará inmóvil y paralizado (…) Pidiendo se sirva declarar a los dueños de labranzas hechas en las sabanas del Teque, almacén de pólvora, de la Trinidad y demás praderas de animales, su obligación de cercar”8

Como hemos visto la extinción del oficio del arriero y la presencia de sus arrias por las estrechas calles de la ciudad, no obedeció únicamente a los efectos del progreso simbolizados en este caso en los trenes y vehículos automotores de carga entre finales del siglo XIX y las primeras dos décadas del siguiente, también tuvo que ver con ciertos hombres infames que intentaron apropiarse de los vitales terrenos para potreros y pastoreos para los animales de cargas o arrias. Tales individuos seguramente contaron con la complicidad de algunos políticos corruptos o negligentes incrustados en el poder del Concejo Municipal de Caracas, que tenían al parecer menos escrúpulos que cerebro para salvaguardar el interés del común, quiere decir la ciudad toda, ante la infamia de la codicia desmedida que anteponen los intereses individuales sobre los colectivos, sin importar en lo más mínimo la condición humana.

Guillermo Durand G.

VI Cronista de la Ciudad de Caracas.

---

1 Consúltese los trabajos de Hugo Arana Páez, Rafael Ramón Santiago, Rafael Simón Jiménez, Alfredo Schael que fueron publicados por medios digitales por la Fundación Historia, Ecoturismo y Ambiente, como también la Fundación del Museo de Transporte.

2 Ramon Aizpurúa. Las mulas venezolanas y el Caribe oriental del siglo XVIII: datos para una historia olvidada. Barcelona (Esp.) Boletín Americanista, N° 38, Año XXX, 1998, pp. 5-15.

3 Gerardo Vivas Pineda. Los negocios de don Juan Vicente Bolívar y Ponte. En Desafío de la Historia, N° 11, Año 2. Pp. 29-34

4 Guillermo Durand G. Caracas en la mirada propia y ajena. Estudio Introductorio. Véase también. “La Ciudad Pensada: Un proyecto frustrado: (1750-1810” en Caracas en Tiempos Revueltos.

5 Juan E Montenegro. Juan Francisco de León y el primer paro de transporte” En: Crónicas de Santiago de León. p. 104.

6 Guillermo Durand Y Alberto Navas B. Los Explosivos en la Historia de Venezuela: Dos ensayos y una visión de conjunto.

7 Ibídem. P. 117.

8 Ibídem. p. 114

|

Una recua de arrieros en los tiempos modernos en la que ya se extinguía esta actividad en la ciudad de Caracas. Al Extremo derecho de la imagen un auriga conduciendo su Landau. |

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA.

ARCILA FARÏAS, Eduardo. Hacienda y comercio de Venezuela en el siglo XVI, Caracas, Banco Central de Venezuela, 1983. 3 vol.-

AMODIO, Enmanuel. El Camino de Los Españoles. Aproximación histórica y arqueológica al camino Real Caracas-La Guaira en la época colonial. Caracas, Inst. de Patrimonio Cultural.1997.

AIZPURUA, Ramón. “Las mulas venezolanas y el Caribe oriental del siglo XVIII: Datos para una historia olvidada. En: Boletín Americanista, N° 38, Año XXX, 1998, pp. 5-15.

DURAND GONZALEZ, Guillermo. Caracas en la mirada propia y ajena, Caracas, Fundarte,2008.

_________________, Caracas en Tiempos Revueltos. Caracas, Inst. Municipal de Publicaciones, 2011.

DURAND GONZALEZ y NAVAS BLANCO, Alberto. Los Explosivos en la historia de Venezuela: Dos ensayos y una visión de Conjunto. Caracas, Grupo Merand, Editorial Latina, 2018.

MONTENEGRO, Juan E. Crónicas de Santiago de León de Caracas. Caracas, Inst. Municipal de Publicaciones, 1997.

RIVERO, Manuel Rafael. Camino a la Mar. Caracas, Armitano Editores, 1980.

VIVAS, Gerardo. “Los negocios de don Juan Vicente Bolívar y Ponte”. En Desafío de la Historia, N°11, Año 2.

Fuentes electrónicas:

Blog de la Fundación Historia, Ecoturismo y Ambiente: (trabajos reproducidos):

ARANA PAEZ, Hugo. “Huelga de carreteros en el trayecto Cagua-San Fernando de Apure, afecta al ferrocarril de Venezuela” 2010.

SANTIAGO, Rafael Ramón. “Manuel Montilla. El último arriero de Pablo Llano (Estado Mérida)”

JIMENEZ, Rafael Simón. “En pleito de los burros, no se mete los Pollinos”

Blog Museo del Transporte:

SCHAEL, Alfredo. “Del burro y la Mula. Cien años de Platero y Yo”

Tomado del blog del Cronista de caracas Guillermo Durand

https://clioencaracas.blogspot.com/2020/11/los-arrieros-de-caracas-aproximacion.html

|

La arriería surgió cuando se hizo necesario unir los puertos y los pueblos con las fondas y con las aldeas; así apareció el arriero como un intermediario comercial. El oficio de arriero se dominaba en un proceso que duraba varios años. Esta actividad comprendía los siguientes pasos: sostener el bulto, amarrar la carga, coser los bultos, hacer curaciones, herrar los animales, lavar ropa, construir ranchos de vara en tierra, caminar, observar el camino y la naturaleza, adquirir sentido de orientación, hacer de comer, conocer el sistema de pesas y medidas, agudizar la destreza, el ingenio, manejar cuentas, negociar y transformarse en buen conversador.

El arriero se iniciaba como sangrero que era un muchacho de unos doce años que se encargaba de hacer la comida y de guiar el caballo campanero. Luego el sangrero ascendía a arriero, o peón, con las funciones de alzar los bultos, amarrar la carga, ajustar, cuidar y arriar las mulas. Después se ascendía a caporal; sólo los buenos arrieros obtenían este grado. Su labor era seleccionar los arrieros, el sangrero, señalar rutas, jornadas, posadas, buscar la carga y controlarla. Por último el caporal compraba mulas propias y aspiraba a independizarse. El caporal debía vigilar para que no se sobrecargaran las mulas. El peso promedio para la carga era de dos bultos de 60 kilos cada uno. En caso de que el animal tuviera mataduras o peladuras se trataba con cebo y con cal hasta que sanara.

Era un agradable espectáculo para los campesinos observar las recuas de 20 mulas cargadas, dirigidas por el tilín-tilín de la campanera, con el sangrero, el caporal y los arrieros distribuidos a lo largo de la caravana pendientes de los malos caminos, de la carga que se ladeaba, de la mula que caía y de las otras recuas que marchaban en sentido contrario por el estrecho camino. Además, los alegres letreros bordados en la frentera de las mulas despertaban sonrisas: «Adiós mi vida», «Dios me guía», «Adiós mi amor», «Adiós faltonas».

La peculiar vestimenta de los arrieros también llamaba la atención de los campesinos:

“Sombrero de paja de iraca; cuello abajo, amplia camisa a manera de chambra, y por encima de ella una anguarina o delantal de lienzo que llegaba hasta las rodillas; pantalones de manta azul, ruaneja pequeña y burda colgada al hombro, machete a la cintura, y por sobre todo, y más llamativo que lo demás, el guarniel, pendiente del hombro izquierdo por la reata, bordada en alto relieve con lana de colores y que les cruzaba al sesgo el pecho a manera de regia condecoración”.

Tomado del Blog del historiador colombiano Albeiro Valencia Llano

https://albeirovalenciallano.com/2022/02/18/arrieros-mulas-y-bueyes/